Thèmes : perspectives, monstres, faire l'histoire

par L.L. de Mars

[...] Quelque chose plane autour de l’œuvre de Chris Ware, le sentiment que son travail nous serait aujourd’hui une évidence. L’auteur lui-même serait comme la figure d’un stade arrivé de l’auteur de bande dessinée, en ce qu’il aurait toujours été là, et sera toujours là, hors du temps, à la fois histoire de la BD et avant-garde. Tout cela fabrique l’image d’un monolithe, d’une œuvre sans mouvement ni trajectoire, une totalité apparue instantanément complète, héritière de la bande dessinée passée et contenant la bande dessinée de demain. [...] Julien Meunier

Aux nombreuses inventions visuelles de Ware on accorde volontiers la valeur d’opérateurs propres à ouvrir mondes, tropes, mécanismes de glissements poétiques, machinations structurelles, tramages narratifs ; on hésite à leur supposer un double fond plus combatif, qui constituerait le socle d’un rapport théorique et historique à la bande dessinée. Nous sommes sans doute encouragés à cet évitement prudent par les rapports tendus de Ware lui-même avec la théorie de l’art telle qu’elle s’exprime dans ses cadres institutionnels, tension qu’il met régulièrement en scène avec parfois une insistance et un conservatisme embarrassant. Il est toutefois naïf de croire que la théorie de l’art ne se produit que dans le cadre décisif de sa consécration sociale : la théorie déborde des formes, car les formes déterminent sa possibilité même (Quintilien, dès le Ier siècle, ne s’y trompait pas et renvoyait fermement le théoricien à l’école des tableaux mêmes). Être en butte — à tort ou à raison — à une certaine autorité, n’en annule ni les objets ni la permanence des problèmes qui s’y attachent.

Au cours d’une de nos conversations à propos de Ware, Jérôme LeGlatin me fit remarquer, sur des planches de Building Stories, une série de rabattements brutaux d’avant-plans axonométriques (renvoyant au plan de montage, à la mécanique ou à l’encyclopédisme) sur des constructions en perspective conique. Les va-et-vient entre les différents modèles de représentation sont fréquents chez Ware, mais jamais je n’avais prêté attention à la brutalité de ces rencontres, plan contre plan.

L’hypothèse

d’une configuration de ruptures topologiques — théâtres,

avant-scènes et arrières-mondes — qui serait

destinée à rendre sensible l’impureté

substantielle de tout récit (ou de la définition de son

cadre), à fragiliser sa cohésion moléculaire, à

le rendre poreux à tout accident, est une impasse si elle ne

montre pas rapidement sa nécessité ici

et maintenant.

Mais dès lors que cette impureté se révèle

transversale, dès lors qu’elle vise à constituer

une ligne de lecture sédimentaire et suppose non plus une

extension souterraine au récit (ce qui, après tout, est

supposément au travail dans toute écriture) mais à

la lecture du récit comme objet, elle ouvre à des

inférences plus fécondes, notamment pour comprendre

certains motifs wariens qui lient son travail à l’histoire

du dessin animé par des angles plus critiques que celui du jeu

de références émaillant ses livres (Quimby

— nom du producteur de Tex Avery, entreprise ACME

— running gag de Chuck Jones etc). Je me formule alors la

question autrement : de quoi l’axonométrie est-elle

l’indice, le cadre, la référence, en dehors de

tout ce qui sautait à l’esprit dans un premier mouvement

(indice de rupture diégétique, cadre de rupture

scénographique, référence de plans de

représentation) ? Et par conséquent, dans un ensemble

narratif, quelles sortes de créatures habitent

l’isométrie ?

Paravents aplatis jointant axonométries et perspectives linéaires, ces cases hybrides forcent la cohabitation dans un même espace de représentations subjectivées et objectivées : Baxandall, dans Formes de l’intention, rappelle la nature non expérimentale de la mise en image isométrique.

Son caractère désubjectivant évacue de la représentation l’expérience perceptive, celle d’un moment de la vision selon une position donnée, pour toucher à ce qu’on appellerait une représentation substantielle, destinée à éclairer directement la substance de la chose représentée. Le point de contact avec elle relève alors d’un ensemble de données substantielles, de rapports, de proportions, qui ne tient pas compte d’un éventuel accident perceptif, c’est-à-dire, tout simplement, de la présence même d’un spectateur. Conjoindre les deux types de représentation vient à produire une disjonction appuyée entre les domaines d’appartenance des différentes séries d’objets, selon qu’elles sont traitées dans un mode ou dans l’autre. L’un se déroule, l’autre pas. Autrement dit, le caractère fantastique de l’habitation des figures vient moins de ce « dérèglement » qui, frottant un fait à un autre fait qui ne lui est pas spontanément corrélé, crée une rupture logique, que des déplacements entre deux mondes concurrents inconcomitables, comme piégés dans des expériences différentes — non pas du monde des choses mais des types de rapports entretenus avec elles.

La représentation d’une scène en tant qu’agencement d’une série de corps dans un espace ne nécessite aucun illusionnisme : du plan aérien à l’isométrie, toutes sortes de modes de représentation sont à même de rendre compte de la substance des objets présents, pris dans leurs relations. Le recours à la perspective implique un élément supplémentaire par la médiation expérimentale d’un regard porté sur ces agencements d’objets, ce qui en fait finalement bien plus la représentation d’une expérience de la vision que celle des objets eux-mêmes. En d’autres termes, la perspective conique tend à représenter autre chose qu’un cadre, elle représente la perception de ce cadre. On avait pris l’isométrie — par sa froideur supposée — pour un moyen contre-expressif atténuant, voire interdisant l’empathie (froideur ou chaleur ne sont ici que le cliché qui renvoie aux conventions de l’expressivité), alors qu’elle trouble la question de la présence et de la distance en en renversant les rapports d’interprétation : ce n’est pas le tissu nerveux dont l’isométrie viendra interrompre le partage, mais l’espace fonctionnel. Et en tant qu’elle suppose un saut en avant dans la représentation vers la substance, elle nous tient plus près de l’objet, là où c’est l’illusionnisme théâtral qui, stratégiquement, les écarte. En d’autres termes, c’est le mouvement inverse à celui supposé par les théories de l’expression (une mise à distance) que la désincarnation isométrique travaille, dans un rapprochement qui réincarne la lecture.

Il

faudrait commencer par démettre, chez Ware, l’assimilation

de la bande dessinée à une forme de pictographie.

Celle-ci repose sur plusieurs présupposés esthétiques

: la distinction du détail et de l’essentiel (le détail

s’oppose plus à l’essentiel qu’au tout),

l’assimilation de l’élémentaire et du

signe, l’idée d’un récit fondamentalement

conçu comme diachronie que les signes, détails et

éléments, ne feraient que déplier

synchroniquement. S’il y a un trouble sémiotique qui se

laisse lire chez Ware, il n’est pas dans la juxtaposition et le

parasitage tabularisé de signes coordonnés et montés

en réseau. L’indécision sémiotique chez

Ware, on la rencontre précisément dans la

non-discrimination des ordres et des séries : c’est à

égalité avec la figure que ce qu’on perçoit

comme détail, lampe de chevet ou abeille, oculus chromatique

ou miette, se dresse dans la série des événements

biographiques et des corps désœuvrés pour y

constituer une vie à part entière qui n’est ni

adventice, ni décorative, mais participante d’une

tonalité qui empêche la distinction formelle d’éléments

narratifs subsumants et subsumés. Ce qu’il intègre

à la BD, c’est l’ordre effectif des récitations

vivantes, c’est-à-dire le constructivisme du sensible

qui ne fait jamais linéarité. À la limite c’est

l’histoire qui parasite l’anodin, c’est le récit,

sa continuité et ses sentiments, qui occultent les tonalités

et les affects.

Tout

est fragment de fragment sans qu’on ne trouve, au bout de leur

inventaire, l’ensemble des pièces et la somme des

parties qu’on appellerait la vie. L’œuvre de Ware

démet profondément l’illusion biographique d’une

vie qui colle à son récit comme une phrase à la

syntaxe. Il s’agit d’un art du fragment qui va jusqu’au

bout de sa logique et ne s’arrête pas à mi-course,

comme trop souvent, lorsque le fragment est toujours le fragment d’un

tout. Ce sont les deux risques propres au fragment, qui le font

passer d’une part pour un signe, d’autre part pour un

élément : qu’il soit le signe d’un tout en

attente de sa recollection, ou qu’il ne soit fragment que d’une

partie sans tout, fragment d’un fragment plus grand que lui.

Qu’est-ce qui fait motif ? C’est un fragment parvenu à

durer, c’est le fragment duré qui devient durée

des fragments. La main de pierre se fait main de chair dans laquelle

un soldat tire pour pouvoir fuir la guerre, main qui se grise comme

du granit, rejoint celle des statues dans l’histoire sans terme

d’un motif. La réunion des deux ordres, chair et pierre,

sera complète lorsque le pied amputé d’un soldat,

encore rosi par le sang qui en coule, rejoint l’amas d’autres

pieds tranchés que la grisaille des pierres a déjà

saisis, pierre de statue ou pierre de tombe, gris des sculpteurs ou

gris des morts. Si le fragment n’est ni signe ni élément,

si donc la bande dessinée n’est pas pictographique, il

faut se demander quel rapport le fragment entretient avec le sens :

ce n’est pas un rapport signifiant, mais indiciel. Ce

morcellement sans référent du point de vue graphique

est à la fois l’indice et le complément d’une

disjonction et d’un mélange des temps du point de vue

plastique : de même que la durée sensible du livre, sa

diégèse non-narrative ou esthésiante, fait

sentir le passage des temps dans tout leur disparate (Jimmy Corrigan

enfant adulte, Jimmy du futur et du passé sans cesse mélangés

dans un temps devenu dimensions), de même, c’est le

dessin et la scénographie des pages qui empêchent toute

recollection des éléments graphiques dans un tout-récit

ou un tout biographique. Si littéralité il y a, elle

n’est pas la bonne littéralité de la conscience

qui se superpose à l’énoncé de sens, elle

est l’expérience sentie sans crible figural, elle est

d’abord inconsciente, non pas un rêve éveillé

mais le rêve devenu la veille même. La bande dessinée

ne fonctionne pas comme une analytique du langage mais comme cette

logique du sensible qu’est la musique : elle rythme ou

dérythme, elle tonalise, c’est l’esthésie

d’ « une âme indécise ». Aurélien Leif

C’est parce que nous sommes au plus près de la substance des objets sans autre corps que le nôtre pour siège expérimental — et non parce que nous en serions tenus éloignés expressivement — que ceux-ci acquièrent une puissance dramatique (toute opération de littéralisation est une force critique de dévoilement des processus, épopée d’une construction que devait masquer le parachèvement d’une œuvre).

Cette surprenante affirmation de notre présence — passé le trouble auquel elle invite — manquera son objet si elle ne vient pas, d’une manière ou d’une autre, requalifier le récit et en enrichir les modes de lecture. Nous devons peut-être y voir, alors, une invitation à déporter légèrement le regard pour comprendre quelle autre figuration souterraine s’y loge : portons-le non plus sur ces espaces jointés, mais sur le passage, objet visuellement insaisissable (présence irreprésentée) mais perceptible comme mouvement de conversion des arrière-plans.

La

notion d’arrière-plan, qui du point de vue de la

construction formelle ressortit au domaine du plan de travail de la

page, établit, depuis un autre point de vue, celui des

figures, un plan de consistance et des conditions d’apparitions.

Le fait que ces conversions n’affectent pas les personnages de

Ware, ne les changent en rien, n’entraînent aucune

difformité analogique, nous conduit à deux hypothèses

: d’une part — et nous verrons plus loin qu’il

s’agit sans doute du point le plus important impliqué

par ces jeux de passages — que les créatures dessinées

sont déjà adéquates

à

ces monstruosités topographiques, qu’elles sont depuis

toujours les monstres hantant les pages et circulant indifféremment

d’une modalité figurative à une autre ; d’autre

part, que c’est bien un passage

en tant que tel dont

nous devons traquer la cause historique, une conversion originelle à

laquelle Ware se réfère obstinément, depuis

laquelle il fonde son rapport au dessin et à la bande

dessinée.

Pour comprendre à quelle conversion historique se réfère un tel passage, il me faut éclairer la notion d’arrière-plan.

J’attendais de quelques cartoons de Tex Avery un déclenchement qui vint d’ailleurs : une proposition de liens d‘arrière-plan pris dans une autre configuration que celle de la diégèse, constituant différemment la cohérence entre des figures et l’espace qui leur est voué, m’est apparue devant les vitraux de la cathédrale de Tours : c‘est l’idée — enfantine donc insoupçonnable — selon laquelle la congruence d’arrière-plan peut venir d’un plan de consistance extérieur à celui de la représentation pour en conditionner la temporalité et la perceptivité. Un simple saut en arrière de l’arrière-plan qui, en repoussant les moteurs de fonctionnalité, libère la représentation de ses exigences illusionnistes, ou plus exactement déplace la question de la représentation, travaillée alors par d’autres forces : illumination naturelle du vitrail, mise en mouvement mécanique du cartoon. Ce qui m’arrêta ce jour-là dans ces lourdes structures où se maillent les plans colorés à une époque où le blanc en est encore exclu (son apparition à la Renaissance changera les rapports de conversion) c’est la possibilité de les concevoir en tant que capture d’un fonctionnement : usage qui réfère, plutôt qu’image qui représente. Première formulation rapide, qu’il faut maintenant développer.

Le vitrail agit évidemment en tant que sas, parce que le maillage, ici, est le plan de consistance sensible autant que la raison structurante. S’il apparaît que les vitraux de cette période produisent des champs unifiés ne tolérant aucune hétérogénéité des figures par rapport à leur fond, ils produisent alors une image sans fond (figure sans arrière-plan), cartographie suturée d’un plan de masses, qui se soustrait à l’illusionnisme comme plan de lumière unifié dont le premier degré de profondeur ne lui appartient pas en propre.

Dans ces vitraux, figures et cadres de leur présence ne supposent pas de temps antérieur ou postérieur à la figuration par une quelconque discrimination de masses, pas plus qu’ils ne supposent d’arrière-monde. La figure est aussi un toujours-là, sans futur ou passé narratif. Elle ne mime pas un moment arrêté que supposerait l’illusionnisme perspectif : car c’est lui, on l’oublie souvent, qui conditionne le temporel, la possibilité d’une histoire. Sans fond, on n’a pas de scène. La perspective conique est tout autant une actualisation temporelle que spatiale. Le fond du vitrail, c’est la lumière du monde et ses règles, lever et coucher du soleil qui cadencent la lisibilité et la cohésion des masses. Le jour tombant referme l’église comme un livre après en avoir rythmé la lecture.

Composition d’un tout-image sans narration propre (sans spectacle de son temps) dont les figures sans rails ne sont pas pour autant devenues hiéroglyphes parce qu’elles obéissent à un autre arrière-plan, à d’autres mouvements de fond ; l’image sans fond est exclusive du spectateur comme spectateur, parce qu’elle est inclusive du corps pris dans la lumière du vitrail comme elle l’est du déroulement du film. Elle ne l’invite pas à un simulacre narratif, se déroule hors de lui, ne lui ouvre pas l’interstice illusionniste par lequel il viendrait jouer un instant l’histoire qu’elle raconte, car il fait déjà partie de l’histoire qu’elle est.

Je redistribue les cartes :

— le tressage sans fond du vitrail m’invite, pour le cartoon, à l’intuition d’une modalité d’arrière-plan extérieure à l’image, qui fonde sa congruence et détermine ses formes par le mouvement mécanique.

— Les combinaisons de Ware mettent en lumière un mouvement de conversion dont le prototype n’est pas immédiatement visible mais dont les termes semblent liés par la position subjective du spectateur.

— Ces termes sont sans effets formels sur les personnages du récit et sur son cours ; ces courants de conversion ont sans doute pour objet la conversion elle-même, ou un prototype de conversion historique.

— Les figures et l’histoire du cartoon hantent les récits de Ware.

— Ware est un auteur moderne.

— Ware a des comptes à régler avec le regard porté sur la bande dessinée par le monde de l’art.

Mon hypothèse est que la conversion des représentations chez Ware réfère bien un prototype de conversion, et que c’est lui qui entraîne une série de problèmes complexes — plastiques, historiques, critiques —, parce qu’il s’opère entre un plan de référence — le mouvement du cartoon — et un plan de représentation — l’espace illusionniste dans une bande dessinée (référer un mouvement implique une équipolarité cinétique entre spectateur et image en mouvement ; la référence suppose une forme de durée autonome à son objet, c’est-à-dire la coexistence de deux dispositifs. La représentation n’ayant pas le pouvoir d’accorder une propriété cinétique à un corps fictif, elle doit, par des moyens plastiques, intégrer la représentation du mouvement à la représentation des corps, dans le même dispositif).

Le cartoon et ses figures sont les spectres de toute bande dessinée, condamnée à trouver pour ces hôtes monstrueux, dépossédés de la cohésion que leur offrait le mouvement, un havre d’inertie. Dans un cartoon, une valse de lignes monstrueuses peut s’incarner dans des contours approximatifs, se tordre et vriller, se jouer de toute vraisemblance figurale, parce que la vraisemblance ne tient pas aux figures mais à leur mouvement : le caractère monstrueux de ces organismes filaires n’apparaît que lorsque l’image s’arrête (mais quelle raison aurait-on de l’arrêter ?)

Le déplacement des figures animées sur l’écran est l’objet de la mimésis, celui qui crée le lieu de passage du possible, battu par un temps partagé, dont la seule nécessité est le mouvement et ses conditions d’apparition. Quiconque s’est donné en amateur à l’animation a pu constater qu’en la matière le minimum atteint instantanément le maximum : si ça bouge, dès que ça bouge, les conditions suffisantes pour produire une imitation de la vie sont instantanément réunies, et le récit commence illico. Il commence par la monstruosité.

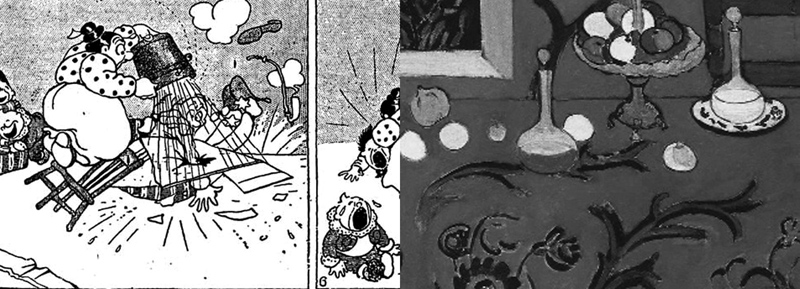

Ces propriétés de l’image animée, dont le mouvement est le fond unifié et la condition de réalisation (comme l’embrasement lumineux pour les maillages des vitraux de Tours), produisent le cadre qui noue technique et esthétique : fabrique possible de chimères bordurées dénuées de détails et de masses, d’ombres, pures combinaisons cinétiques qui peuvent s’éloigner si incroyablement de tout référent figuratif que la déformation, la coulée, la rupture, vont devenir l’argument suffisant d’une quantité de cartoon, et ceci dès son origine (Les Fantasmagories d’Émile Cohl ou les Humorous phases of funny faces de James Stuart Blackton).

Poursuivre le dessin de ces monstres dans un espace arrêté est sans doute une aberration ; mais comment les héros animés auraient-ils pu ne pas devenir des héros de papier ?

On a reconduit pour eux l’espace de la perspective conique qui est celui des images inertes : désormais, dans les livres, les voici condamnés à errer. On a rétabli les conditions de l’illusionnisme pour peupler les théâtres perspectifs (conditionnés par un mode de représentation subjectivé structurellement, médiat) de créatures jaillies d’un mode de représentation objectivé cinétiquement, immédiat (jusqu’ici sans autre puissance figurative que la turbulence dans laquelle elles étaient prises, transparentes à la forme puisqu’apparentes au mouvement). Voilà sans doute la tératologie fondatrice de nos mondes dessinés en bandes pour lesquels Ware invite à repenser la singularité des images et par conséquent le mode propre de leur modernité, inconditionnel à celui des autres images.

1879 - Sebastiano Sanhudo - Edgar Degas

On a tressé l’histoire de notre discipline à celle des autres images fixes, sans prendre en compte cette percussion précoce de deux modes de figuration dont les habitants de l’un n’avaient pas vocation à envahir les espaces de l’autre et qui a pourtant eu des effets irrémédiables sur le dessin.

Les créatures de cartoon poursuivent leurs mouvements désormais simulés dans les publications. Elles vont y installer durablement leurs contours affirmés et noirs, sillonner le papier, sans autre raison que leur histoire agitée pour forme.

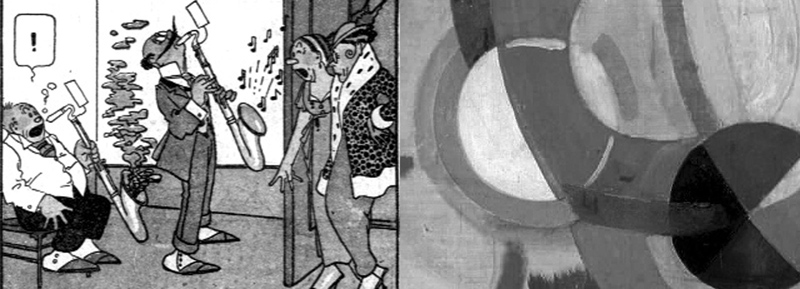

1888 -Caran d'Ache, George Seurat

Quand ses récits se marquent de plis isométriques, Ware astreint son dessin à la fois à ses modalités les plus éloignées du grotesque et les plus assidues au contour : par l’usage de ce trait plein, dense, affirmé comme ligne pour s’effacer comme dessin manifeste, il enclôt les aplats colorés comme s’il pouvait être craint qu’on « perde les formes » par un mouvement trop brusque des figures. S’y révèle alors l’inévidence historique d’une pratique du contour qu’on prendrait à tort pour état de nature du dessin en bandes.

Certaines des ossatures les plus visibles du travail de Ware exposent inlassablement ce récit originel ; elles construisent l’assemblage théorico-historique propre à affiner, enfin, les appareils critiques dont on dote la bande dessinée.

Frappés par le dérèglement que les arrangements de Ware entre perspective et isométrie jouent comme tour aux certitudes formelles, on oubliait de se demander s’il n’y avait pas un fondement moins idiosyncrasique à ces ruptures spatiales... Si on cantonne le regard sur le dessin en bandes au cadre historique général du dessin, si on rabat l’écriture en bande sur d’autres processus fictionnels, en bref, si on persiste à combiner les théories de l’image et celles de la littérature pour répondre à la stérile convention de tenir la bande dessinée pour une littérature dessinée au lieu d’en éclairer la visualité inédite, on rate ce que l’œuvre de Ware comme tant d’autres fait apparaître au grand jour : une histoire unique qui manque jusqu’ici ses propres objets faute de produire son propre outillage et son cadre conceptuel.

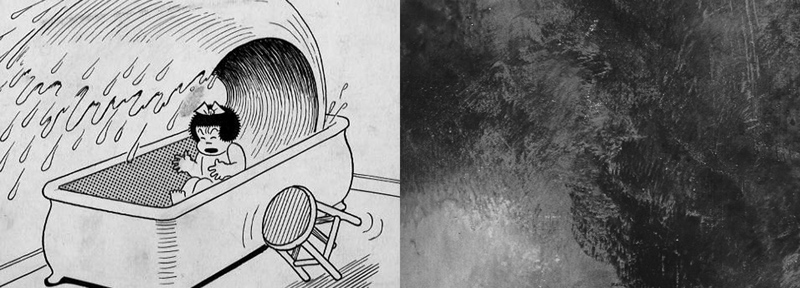

1897 - Bordalo Pinheiro, Edvard Munch

Peut-être venons-nous d’atteindre — et sans doute est-ce la chose la plus précieuse offerte par ce long détour — le point d’intégrer les étranges prises de positions de Ware sur un « monde de l’art » et les caricatures grossières auxquelles il se livre à son propos : c’est la dépossession des moyens de juger à la fois notre discipline, ses objets, ses créations et sa modernité, qui est mise en cause par le rappel de notre monstruosité originelle, fondatrice, telle qu’elle apparaît dans les sas de Ware : « laissez-nous déterminer nous-mêmes la validité, les conditions, les outils, les opérateurs du jugement esthétique fondant notre modernité », semble-t-il dire à ces critiques de pacotille qu’il dessine, auxquels son discours direct s’adresse caricaturalement.

L’histoire du dessin de notre discipline est celle d’un interminable malentendu. On pourrait le croire né des usages théoriques maladroits auxquels la paresse et l’incompétence persistent à recourir pour elle ; mais ce ne sont que les symptômes d’un décrochage bien antérieur à toute écriture théorique sur la bande dessinée, un décrochage entre l’histoire qui fit produire nos formes dans un certain sillage, tandis que le regard des historiens restait collé à un autre. Si la bande dessinée est toujours perdante au jeu des différentes histoires de la modernité, c’est parce que la sienne s’est développée depuis des prototypes spécifiques, dans une zone nouvelle où personne ne portait son regard, et que, l’on s’obstine pourtant à l’étalonner sur l’espace pictural.

Le recours, par exemple, au vocabulaire macluhanien pour caractériser notre discipline — la bande dessinée comme médium — aveugle sur ses manifestations, et arrime à son support. Ainsi, faisant de l’histoire de la bande dessinée une histoire du livre, de la pratique de la bande dessinée une pratique éditoriale, nous faisons également de l’histoire de ses formes une histoire des images du livre et une histoire des images éditoriales.

1904 - Frederick Burr Oppen, Claude Monet

Geler la bande dessinée dans une origine unique — le mode de diffusion des récits illustrés dont elle serait un avatar — sans jeter un œil sur l’histoire du dessin animé qui lui est conjointe, c’est passer à côté d’une histoire des formes qui ne se justifie plus d’une filiation directe aux modes de l’image fixe mais également d’une percolation avec celui des images animées.

J’insiste à rappeler que je ne m’applique ici qu’à l’observation formelle des caractéristiques du dessin, et non aux configurations narratives : les configurations en question, du point de vue des rapports structurels au récit comme aux modes d’approche du temps, sont liées d’un côté aux mêmes problèmes que ceux du cinéma — une adéquation entre les corps fictifs et les corps figurés qui règle les possibles phasages et déphasages du récit à la lecture elle-même — et pour l’autre aux différents processus de sériation des situations dessinées dont les modèles exigeraient, pour ne pas être malheureusement rabattus sur des procédés littéraires, un autre texte qui leur soit entièrement consacré.

Gardons simplement en tête que les possibilités offertes par le dessin infèrent directement celles du récit : toute modulation — produite aussi bien dans son corps (choix graphiques) que dans ses agencements (combinaison des masses) — infra ou extra-narrative sur la page, constitue un ensemble d’opérateurs de ralentissement ou d’accélération de la lecture, de conjonctions narratives ou de dispersions plurinarratives, de mise en cohérence des tropes fictionnels entre eux ou, au contraire, de mise en concurrence de ceux-ci. Prendre au sérieux cette autorité de l’image dans notre discipline évite l’écueil de prendre un espace visuel pour une somme d’instructions narratives.

1909 - rudolph Dirks, Henri Matisse

Je m’en veux un peu de produire ici de telles évidences, mais il semble si criant, à la lecture de la quasi-totalité des écrits sur la bande dessinée, que la critique de celle-ci est encore bien loin d’avoir produit ses Baxandall ou ses Damisch, c’est-à-dire d’avoir chassé ses dévots pour s’ouvrir enfin à la recherche, que tout m’y invite.

Rendre visible la modernité spécifique de la bande dessinée passera par la définition de son écart historique : arrimée à la question moderne telle qu’elle se pose dans la pâte picturale de la fin du XIXe, dans le collagisme des années 10, ou dans l’aventure littéraire du début du XXe siècle, comment ne pourrait-elle pas être mise en défaut ? Alors que toutes ces inventions, généreuses là-bas, ne deviennent qu’une embarrassante source d’encombrement ici. Que ferions-nous d’un Cendrars dans nos bandes, d’un Arp ou d’un Fautrier dans nos cases ?

1912 - James Swinnerton, Hans Arp

La modernité de la bande dessinée, dissociée de sa singularité expressive, déictique, organique ET historique, devient invisible comme modernité. Elle ne peut apparaître que pauvre et inopportune, placée dans un ensemble auquel elle n’appartient pas du tout.

Si on se livrait plutôt à l’observation de mouvements singuliers, comme les sillages de deux matériaux conduits par des courants différents, soumis à des règles physiques différentes ? Ce que nous envisageons comme écart pour regarder la peinture de Picabia dans son champ, essayons de nous y inviter pour regarder les lignes de Bushmiller ou de Soglow dans leur champ. Dégageons-nous des attentes par lesquelles, jusque-là, on estimait la valeur de sidération d’une image : c’est dans un complet ailleurs des tours violents joués par la peinture à son académie pour réveiller sa surface que, par une hypnotique variété de l’hyper-visible, les dessins d’Herriman ou de Segar nous invitent à regarder avec insistance des lignes scandaleuses pour que nous y perdions, précisément, toute surface.

Regardons l’œil de Mickey Mouse, et décrivons son apparition formelle : pastille opaque fendue comme un sabot, une fois arrachée au cadre mobile dans lequel elle était apparue en mouvement, elle devient un trou noir pour la feuille de papier. Il faut se laisser lentement gagner par l’hallucination d’un dessin de Fleisher pour en comprendre toute la destructive sape du monde matériel des images, des pauvres images déterminées par la représentation. C’est bien à cette dure ligne épaisse que le dessinateur de bande dessinée rend ses comptes, c’est avec elle qu’il joue ou déjoue l’histoire, ce n’est pas en singeant l’histoire de la peinture qu’il conquiert sa modernité. Notons la place discrète, allusive, que Chris Ware aménage dans ses bandes à Joseph Cornell, dont il ne cache pas pourtant l’admiration exubérante qu’il lui voue. Le singe-t-il en bandes pour autant ? Dire que la bande dessinée produit les conditions de sa modernité c’est affirmer qu’elle se coupe des modalités d’analyse du dessin tel qu’il est censé se parachever dans la peinture (dont le dessin dit contemporain est une des déterminations confuses), qu’elle est émancipée du regard qui jusqu’ici, la scrute, la juge, la soupèse : poursuivre aujourd’hui la conquête d’une modernité par l’absurde soulagement de voir notre discipline se coupler favorablement à l’espace du dessin contemporain est juste un terrible malentendu par lequel, dans l’espoir vain de donner à la bande dessinée la garantie, enfin, de trouver la voie moderne, on la fout à la porte de cette modernité que ses auteurs ont très bien su construire tous seuls.

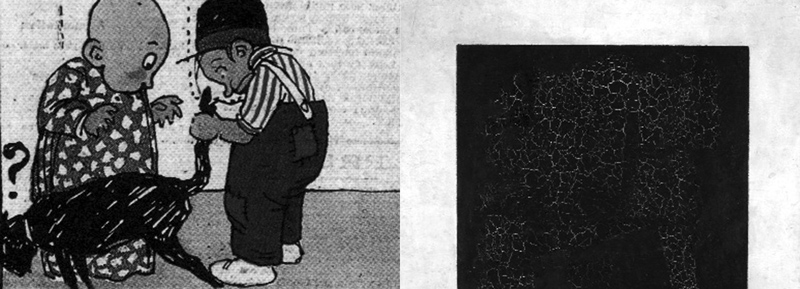

1915 - Stuart Carvalhais, Kasimir Malevitch

Comment apparaît cette autre modernité est une question qui peut se poser autrement : qu’est-ce que ce mode de l’image instabilise des inventions esthétiques, poétiques, fondées ailleurs ? Son rapport à notre fond perdu : nos tournures d’encre grotesques flottent dans l’espace à l’avant-plan de toutes les images du monde. La position d’avant-plan sur autre chose que la simulation, c’est le dégagement de fond perdu historique. Certains peintres s’en sont rendus compte et ont peint nos images comme ils l’avaient fait jusqu’ici des pommes. Mais ils ne les ont jamais atteintes dans leur plan.

Une fois abandonnée l’économie du cartoon, une fois perdue cette ossature de temps, une fois qu’elles auront séché sur place dans les marges de la page, que sera l’espace de nos figures évidées ? Ces glissements de figures illégitimes constituent notre méiose narrative, le cadre déréglé de toutes nos histoires. Ce sera une histoire des compensations et des sas, une nouvelle physique des masses. Ce sont autant de canevas appuyés, affirmant et réaffirmant la lourde densité des pinceaux ou la ratatinant dans la sécheresse des plumes, qui les ont fait naître, rompant avec l’usage d’une lisséité académique d’un côté et celui de la pâte organique de l’autre, pour produire tout-à-fait autre chose.

1919 - Otto Messmer, Francis Picabia

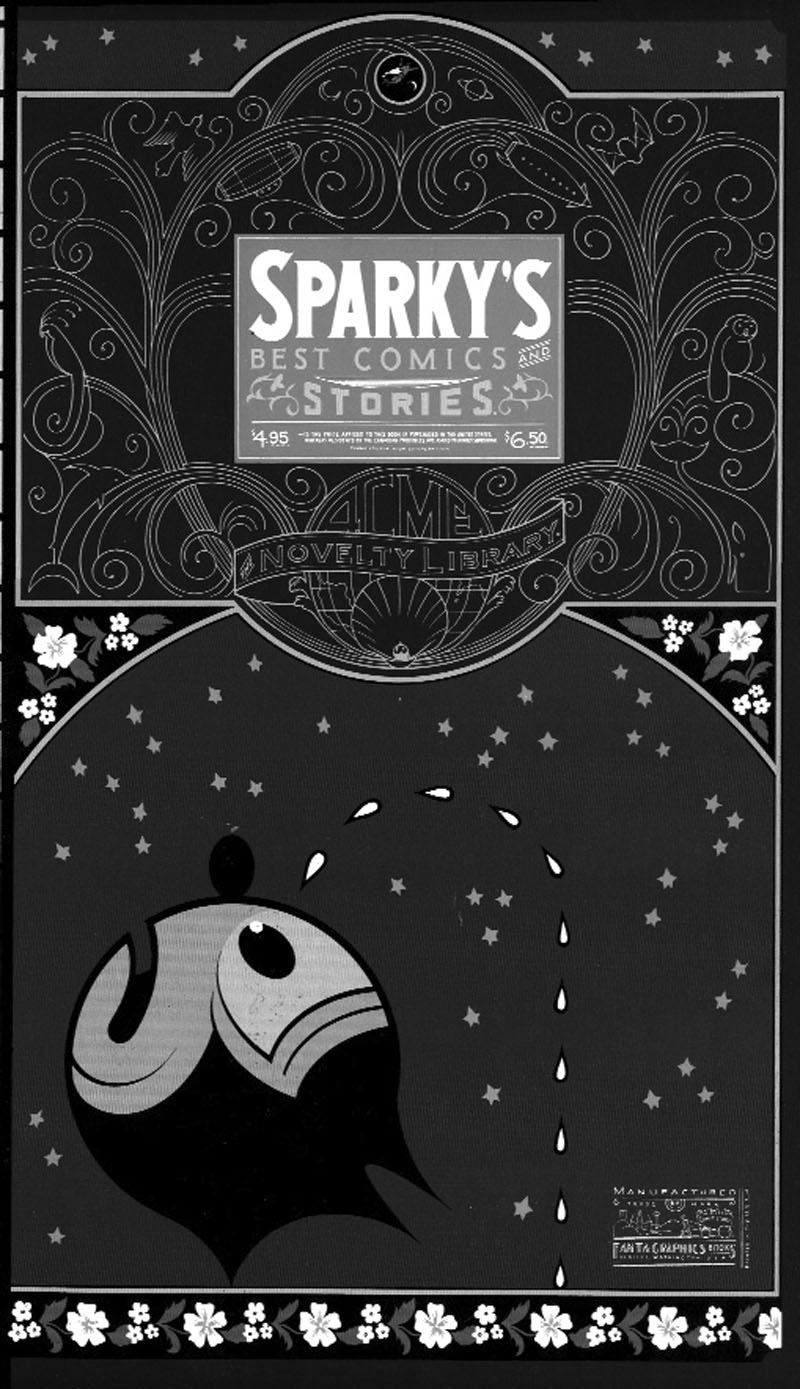

La couverture de Acme Novelty Library 4, Sparky’s, est frappée de la tête stupide, flottante, immense de Félix le chat. Cependant : n’est immense un objet que dans la relation à un fond. Ce fond dessiné, qui interdit toute commensurabilité — un ciel étoilé de pure convention — déplace notre perception de l’échelle de cette tête sans corps dans sa relation à l’empagement, aux dimensions du livre lui-même, et à la place qu’elle y occupe. Elle y est immense. Et, dans son champ propre, celui du dessin, elle est sans fond. Saut en arrière d’un plan pour constituer du fond. Ce qui manque à notre tête isolée pour la tenir (la tenir à du sens, à une cause) est un autre fond de convention, un fond référent qui vit croître pendant des décennies d’autres têtes immenses (relativement à l’écran où elles apparaissaient) aux génériques des Looney tunes et des Merry Melodies ; œilleton dilaté par lequel nous pourrions observer le déroulement des mondes de Ware et nous y prendre (auquel s’opposerait alors celui qu’occupe et ferme, tout en haut de la même couverture, un minuscule Super-Jimmy) :

1920 - George MCManus, Sonia Delaunay

prenons cette tête comme indice généalogique d’une présence continue — le cartoon comme point paradigmatique de genèse formelle —, puits concentrique de notre basculement :

spires des génériques en fanfare, gouffre d’hypnose ; rideau. S’il fallait un point de lecture par lequel commencer, pourquoi pas par cette couverture, par laquelle les monstres sont lâchés entre les plans ?

Monstres pleins du dessin même, si longtemps soustraits au regard des esthètes par tant d’obstacles sociaux (résorption du dessin estimée à son intelligibilité enfantine pour fonder son rapport de nécessité), de déterminismes techniques (économie du cartoon puis de l’encrage) qu’ils étaient invisibles comme difformités et comme inévidences : en les rapportant à d’autres causalités, les modes du jugement esthétique se sont trompés de monstruosité, car ce n’est pas des autres images que nos dessins sont les monstres, mais de leur plan. Ce ne serait pas suffisant de référer, par cette tête de chat, quelque chose comme une blessure, ni même tout-à-fait suffisant d’en faire agir le saut de plan. Ware pousse plus loin la représentation des courants sous-jacents à notre monde de formes : il met en scène une brève histoire des causes.

La tête de chat, coupée par une série de références, erre ensuite au cours de l’album parce que chez Ware, toute apparition est irrémédiable. Toute invention viendra d’une manière ou d’une autre s’inscrire dans les pages suivantes, dans les livres suivants. Elle viendra grandir les possibilités de définir un champ disciplinaire, ce qui est, précisément, une définition de la modernité.

Cette tête sans corps est irrémédiable, et LA tête sans corps deviendra l’irrémédiable motif d’autres décollations, dans d’autres albums, comme le théâtre de Quimby deviendra l’irrémédiable lieu de cauchemar, des années plus tard, de Jimmy. Dans ce théâtre, les figures piégées par les emboîtement wariens rejoueront leur présence tant que l’Acme Novelty Library poursuivra la fabrique des monstres. Ce n’est pas un hasard si les albums Sparky’s et Quimby the mouse, qui réfèrent le plus lisiblement le cartoon, sont également ceux ou Ware développera jusqu’à en faire des jungles impénétrables, le plus d’inventions formelles.

1928 - Ernie Bushmiller, Jean Fautrier

Le véritable biotope d’un tel bestiaire de diagrammes grotesques ne saurait être la construction d’un espace perspectif sans en faire jouer, régulièrement, toute l’inconvenance. Tout dessinateur de bande dessinée conscient de sa discipline le sait et c’est ainsi que le travail des inventeurs se fera inlassablement dans le tissage d‘autres profondeurs, d’autres nouages, ceux qui font du dessin l’espace diégétique même, ceux qui vont produire des réseaux de machines plastiques obstinément visibles, se jetant dans l’avant-plan d’une présence obstinée, nous forçant à chaque création à relâcher un peu nos usages pour en épouser de nouveaux, à créer ainsi une longue histoire des masses et des réseaux de lignes.

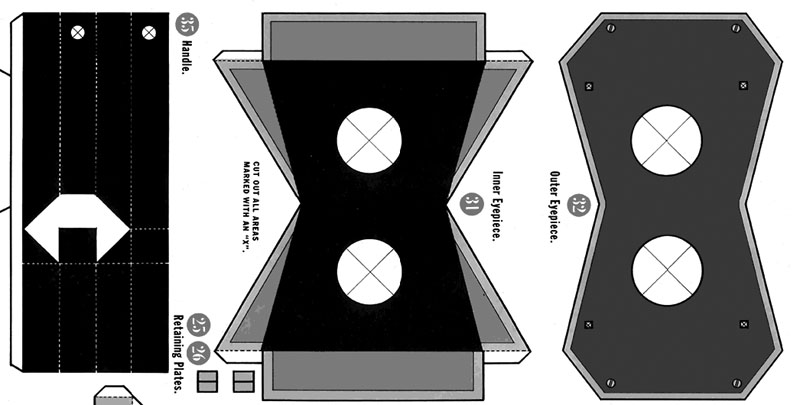

Tant que les sémiologues s’obstineront à les prendre dans leur fonction — dans le dérisoire mécanisme de la signification — la théorie de la bande dessinée sera une théorie aveugle à ses objets, à sa marche, son pas, sa cadence. Ware, qu’il serait ridicule de cloisonner dans un dessin fonctionnel, produit d’innombrables saillies dans les plans. Peut-être l’isométrie est-elle le véritable espace de nos monstres pour les raisons que j’ai exposées ? Mais il y a un autre tour que l’isométrie joue à l’illusionnisme : c’est la rupture avec le théâtre auquel, faute d’imagination (et faute, également de clairvoyance à regarder le dessin comme problème de la bande dessinée et non comme service), on ne cesse de renvoyer analytiquement le travail de Ware. La question du théâtre, dès qu’il s’agit d’envisager les corps qui y sont pris, est irréductiblement liée à celle de l’espace perspectif. Mais c’est oublier que les corps dessinés ne récitent rien qui soit extérieur à eux. L’isométrie ravale la façade du théâtre et dialogue chez Ware, volume après volume, avec un monde d’objets à construire, de maquettes à découper, de dioramas absurdes. Ces espaces sont tragiques de se réduire à néant dès lors qu’ils seraient montés : ils sont les éléments d’un récit parallèle — et qui doit le rester — constituant une déclinaison de fondements historiques en autant de vérifications aberrantes d’un pan de réalité référente.

1930 - Otto Soglow, Kurt Schwitters

Ce sont également ces va-et-vient avec les extériorités réelles, fonctionnelles ou imaginaires (les points de référence), organiques ou thématiques, éditoriales ou diégétiques, que pointe l’isométrie warienne.

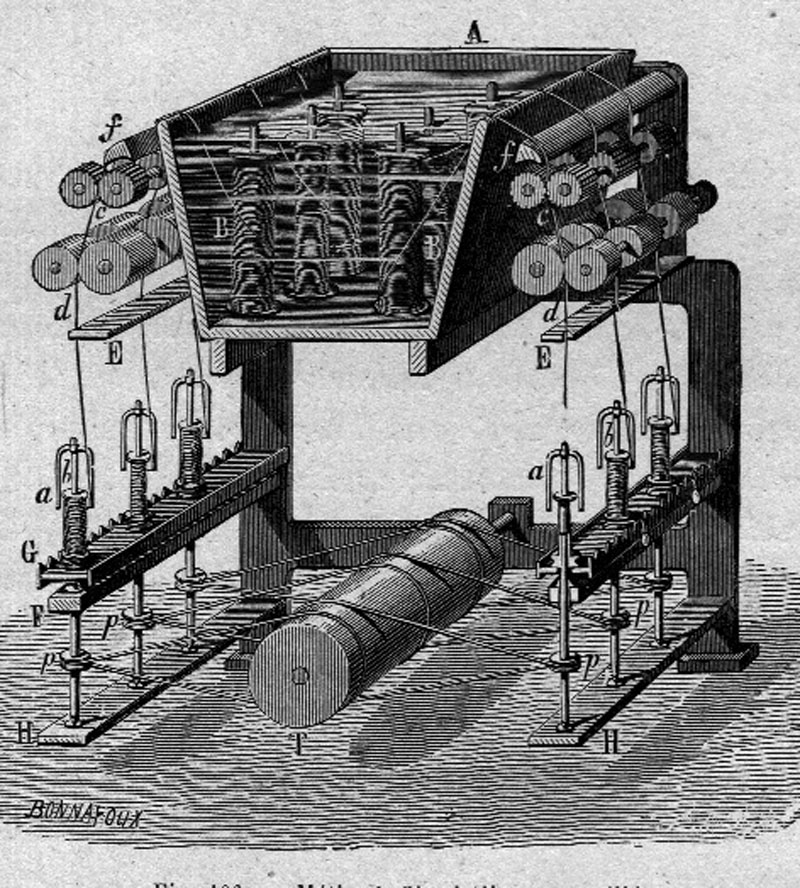

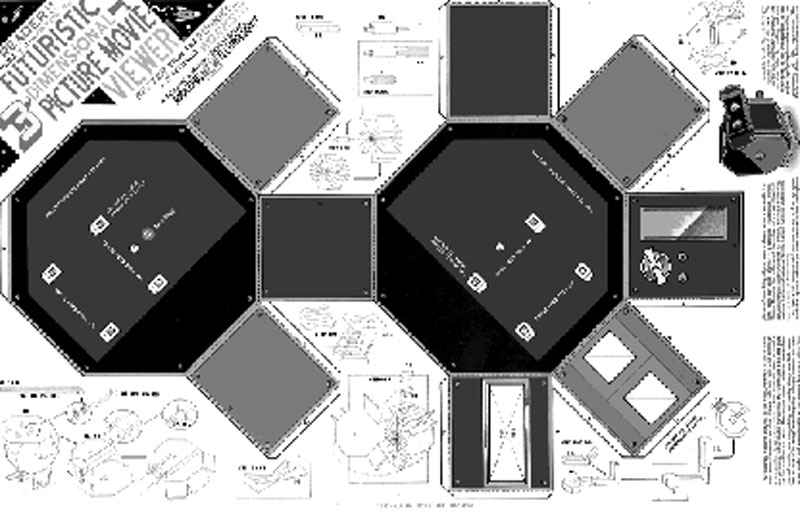

L’une de ces maquettes propose une vertigineuse plongée dans les plans — historiques, épistémiques, ergologiques — qu’il serait vain d’essayer d’épuiser : il s’agit du Futuristic 3-Dimensional Picture Movie Viewer, accompagné d’un livret à feuilleter, apparaissant dans le quinzième volume de l’Acme Novelty Library.

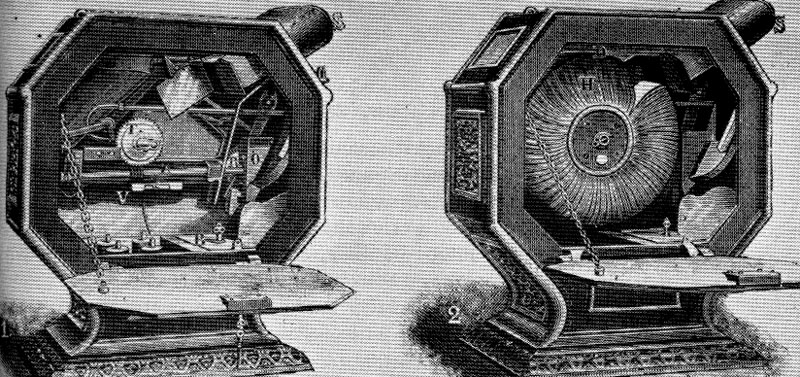

— Cette machine s’inscrit avec précision dans l’histoire du dessin animé : elle est construite sur le modèle du mutoscope de Casler, une sorte de machine à feuilleter de la fin du XIXe. C’est un objet sas de l’histoire technique, constituant un présent révolu.

— Sa maquette à monter est publiée dans un numéro d’une étonnante hétérogénéité : il semble convoquer toute la galaxie des personnages de Ware. La chromie de sa couverture est artificiellement passée bien que rien, dans l’image, ne vienne y connoter un autre mouvement fané de l’histoire.

— La série d’images à découper destinée à être animée par ce viewer constitue une double-pages, faisant fatalement planches, en attendant un mouvement vers le passé technique.

— La figure sériée sur cette promesse de film est ce personnage ridicule du futur régulièrement campé par Ware (Tales of tomorrow, titre emprunté à une série de S.F. des années 50). Être assis, quasi inerte, semble être sa condition.

— L’écran qu’il regarde, dans lequel il regarde probablement des images animées, nous tourne le dos.

— Le seul mouvement du personnage, qui justifie un recours à l’animation, est de lancer ou d’interrompre le débit de ces images.

— Il incarne le doppelgänger abruti de la modernité, le frère dégénéré et batailleur dont elle a tout à craindre : le modernisme.